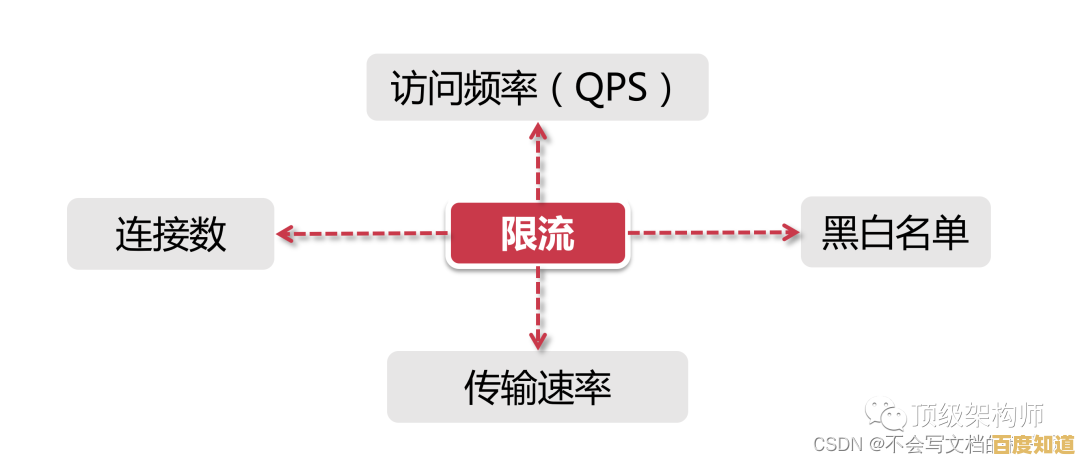

深入探讨限流概念:如何有效管理系统资源与访问频率

- 问答

- 2025-11-02 02:16:52

- 2

想象一下一家非常受欢迎的餐厅,这家餐厅只有50个座位,如果一下子涌进来200位客人,厨房会忙不过来,服务员会跑断腿,上菜会变得极慢,最后所有客人都会抱怨,餐厅的口碑也会变差。

这家餐厅的经理很聪明,他采取了一些措施:

- 排队取号:当座位已满时,后来的客人需要取号在门口排队等候。

- 限制每桌人数:大桌有限,如果来了一群10个人的客人,可能需要分两桌坐,或者等待大桌空出来。

- 高峰期预约制:在周末晚上最忙的时候,只接受提前预约的客人,确保客流平稳。

这些措施,其实就是“限流”在现实生活中的应用,它的核心目的不是拒绝客人,而是确保餐厅有限的资源(座位、厨师、服务员)能够稳定、高效地为尽可能多的客人提供良好的用餐体验,避免系统(餐厅)被突如其来的巨大压力冲垮。

把餐厅的例子搬到数字世界

我们把“餐厅”换成“一个网站”、“一个APP”或者“一个后台服务”,把“客人”换成“用户请求”(比如你点击一个链接、提交一个订单、刷新一次页面),把“餐厅的资源”换成“服务器的CPU、内存、数据库连接、网络带宽”。

当一个热门商品开售,或者一个明星发布新微博,又或者遭遇恶意攻击时,瞬间会有几万、几十万甚至更多的“请求”涌向服务器,这就像200位客人同时冲进只有50个座位的餐厅,结果就是:

- 服务器CPU满载,无法处理请求。

- 内存耗尽,程序崩溃。

- 数据库被拖慢,所有操作都卡住。

最终导致网站打不开、APP闪退、服务完全不可用,也就是我们常说的“服务器挂了”,这对用户来说是糟糕的体验,对公司来说则是经济和声誉的双重损失。

如何有效“限流”?几种简单的思路

为了避免“服务器挂掉”,我们就需要像餐厅经理一样,设立规则来管理这些涌入的“请求”,以下是几种常见且有效的限流方法:

计数器法(像餐厅发号码牌) 这是最简单直接的方法,系统设定一个时间窗口(比如1秒钟)和一个最大请求数(比如100次)。

- 规则:在任意1秒钟内,只允许同一个用户(或IP地址)最多发起100次请求。

- 执行:当第101个请求在同一个1秒内到来时,系统会直接拒绝,并返回类似“请求过于频繁,请稍后再试”的提示。

- 适用场景:防止用户疯狂刷验证码、防止脚本恶意提交表单,这种方法实现简单,但不够平滑,可能在时间窗口切换的瞬间承受两倍压力。

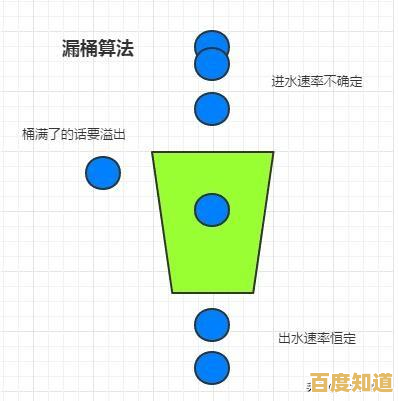

漏桶算法(像一个有洞的水桶) 想象一个水桶,无论水流进来的速度多快、多猛,从桶底漏出去的水滴速度是恒定、均匀的。

- 规则:请求像水一样先进入一个队列(桶),系统以一个固定的、恒定的速度处理这些请求(从桶底漏出)。

- 执行:如果请求进入的速度超过了处理速度,桶就会满,此时新来的请求就会被丢弃(水溢出来)。

- 适用场景:非常适合用来平滑突发流量,确保系统 downstream(下游)的服务能够以一个稳定的压力工作,保证数据库每秒只接收1000次查询,不管前端瞬间来了多少请求。

令牌桶算法(像食堂饭票) 这是更常用、更灵活的一种方法,想象一个桶,里面放着“令牌”,系统以固定的速率向桶里添加令牌(比如每秒10个),桶有最大容量,令牌满了就不再增加。

- 规则:每个请求想要被处理,必须先拿到一个令牌,拿到令牌,请求通过;拿不到,就被拒绝。

- 执行:如果一段时间没有请求,令牌桶会被填满,当突发流量来时,可以瞬间消耗掉桶里积攒的所有令牌,从而应对合理的突发流量,之后,流量会稳定在添加令牌的速率上。

- 适用场景:既允许短时间内合理的突发流量(比如用户快速翻页),又能将长期的平均流量限制在系统能承受的范围内,这是很多API服务(比如微信支付、阿里云API)常用的限流方式。

限流的真正目标:不是为了拒绝,而是为了保障

限流的核心思想是 “有损服务” ,它承认系统的资源是有限的,不可能满足所有情况下的所有请求,它通过主动拒绝一部分请求,来保障整个系统大部分核心服务的可用性。

它的好处是:

- 保障系统稳定:避免资源耗尽导致全面崩溃。

- 保证用户体验:让大部分正常用户还能顺畅使用核心功能,而不是所有人都卡死。

- 防止恶意攻击:有效抵御类似DDoS的攻击,或者防止数据被爬虫恶意抓取。

下次当你看到一个APP提示“当前使用人数过多,请稍后再试”时,你应该知道,这并不是系统无能,而恰恰是它在用“限流”这个聪明的办法保护自己,确保其他用户和你稍后能够正常访问,这是一种以退为进的智慧。

部分思路参考来源:经典的系统设计模式,如漏桶和令牌桶算法,在计算机科学教材(如William Stallings的《操作系统》等)和各大云服务商(如AWS、Azure)的技术文档中均有详细阐述。

本文由板洋于2025-11-02发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://fengyu.xlisi.cn/wenda/69203.html